舞踏カンパニー 大駱駝艦での11年にわたる活動を経て2019年春 独立し、新たな一歩を踏み出した 舞踏家・阿目虎南(あもくこなん)。

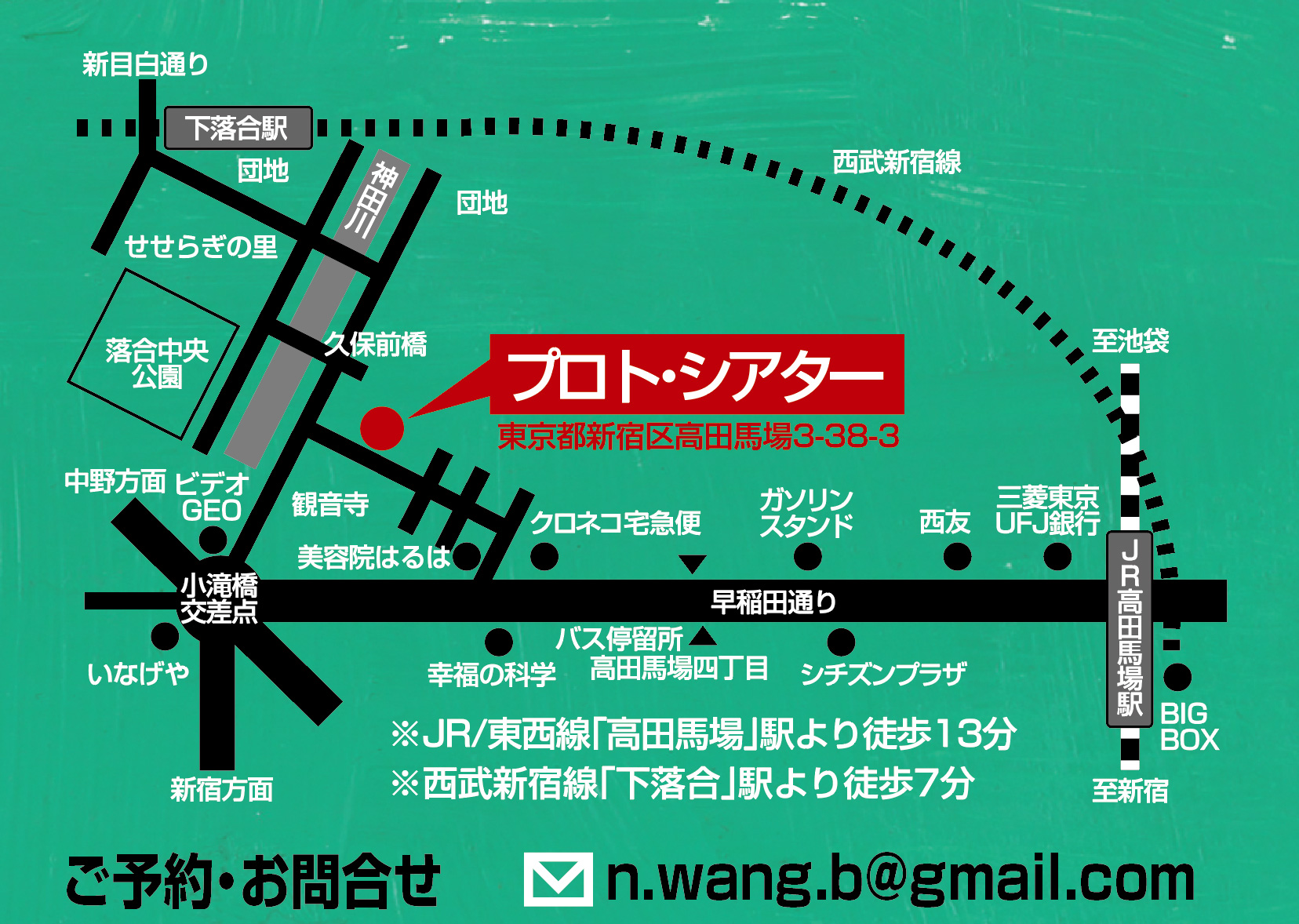

同年7月に開催したソロ公演「純血」で鮮烈なソロデビューを飾り、立て続けに舞台客演や映画主演をこなしつつ 単身で南米・コロンビアに乗り込み作品上演やワークショップを開催するなど、精力的な飛躍をみせている。そして今回、12月に高田馬場 プロト・シアターにて新作舞踏作品「Baroque」を発表するという彼に、自身の現在、そして作品についての質問を試みた。

今回は宜しくお願いします。まずはご自身について お聞かせください。

阿目虎南(以後A):阿目虎南、舞踏家です。振付・演出のほか、美術や音楽、衣装の制作もしますが、専門はダンスです。

今回の公演は「Baroque」というタイトルですね。このタイトルの意味についてお聞きしたいと思います。阿目さんはバロックという言葉、あるいは様式をどのように解釈していますか?この言葉を選ぶに至った過程などもお聞かせください。

A:バロックと聞いて、音楽・美術・建築・ダンスなど芸術の歴史上の様式を思い浮かべられる方も多いかと思われます。元来 Baroqueは固有の芸術家、作品、時代、構造、様式に帰属するものではなくその要素は様々なものに見られ、その有様、変化の過程、操作的な機能に遍在する属性です。Baroque的、私の解釈ではそれは傾奇(かぶき)の精神です。婆娑羅(ばさら)的な華々しさ、ときに憂いを孕んだ奇想の概念。舞踏には元来、こうした毒気の強い気質が多分に含まれていますが、これは外見的な部分のみならず思想においても顕著だと思うんです。同時に或る点と点のあいだ、空隙に舞踏は潜み、いわばひとつの実態がもつひとつの側面であり、刹那的な感覚。Baroqueはボリュームを増幅しながら、そこに絶対的正面性を付与することが出来ると考えました。前作「純血」に見られた阿目舞踏の傾奇要素を更に拡大、偏重を試みる。その結果「Baroque」を作品上空に焚き付け、低空を這わせようと考えています。

今回虎南さんの他に4人のダンサーを迎えての公演となる訳ですが、その殆どが舞踏未経験のダンサーで、特に男性お2人は舞台自体ほぼ未経験、主にビジュアルアートの分野で活動している方だと聞きました。虎南さんはかつて大駱駝艦に所属し、2018年に「暁の権化」を発表していますね。そこでは舞踏家の身体が作品を構成していた訳ですが、今回は同じグループダンスでも違った状況が生まれていると思います。今回の人選意図、ねらいはどのようなところにありますか?」

A:「純血」をとおして顕在化した、渦を巻くような阿目虎南の傾奇要素を、山折り谷折りで幾重にも折り畳む。そうやって象られた山々に実際の肉体を与えようという試みが今回のグループダンスのクリエーションです。自己が再生成される過程で出来上がった、入り組んだ迷宮を駆け巡る肉体として、4人のダンサーが集められました。先日実施したダンサーオーディションでは、舞踏系ダンサー・俳優など数名の方に面会させて頂きましたが、今回は以下の4名に限らせて頂きました。矢嶋美紗穂さん、伊原佳奈子さんは幼少期よりバレエを習得し、現在は様々なジャンルでバリバリ踊られているダンサーです。以前、舞台を拝見して今回声を掛けさせて頂きました。謝花翔陽くん、小寺創太くんは募集で採用しました。彼らは美術家で、舞踏を含むダンスの経験はありません。振付家とダンサーが共通のメソッドを持つのはクリエーションが潤滑になりミニマルな意味でクオリティの向上へ大きく役立ちますが、その反面、それがカラダに染み付いているが故にダンサー各々で振付を上手く処理出来てしまうということがあります。これは振付によっては当然或いは問題のない助力となりますが、今回のクリエーションではダンサー各々のみならず観客が感じる違和感をパックする意図があります。これはともすればただ乱雑な個性の陳列に終始してしまいますが、そこを解決するのが演出家の腕の見せどころであり、注力すべき点ですね。世界に名高い舞踏カンパニー、いわば麿赤兒一門に長年身を置きながら舞踏について考察、実践してきた私にとってこの方法は然るべき次のステップとなると考え、それ故に私以外は舞踏を軸に持たないダンサーでの作品構成、そのタイトルとして「舞踏公演」を冠します。何をもってして舞踏とするか、それを責任をもって決断するのは当然他ならぬ私ですから。

今公演でも前回同様、舞台美術と照明に美術家の二藤建人氏を迎えています。彼の美術家としての活動と阿目さんの舞台作品との関係について聞かせて下さい。

A:二藤くんの美術作品に関しては、いづれも身体の介入が欠かせない構成要素となっており それらを私の作品の基盤に当てはめて再構築するという関わり方を取っています。私は彼の作品に関わって幾度となく踊って来たという縁もあり、今回の「Baroque」のイメージに合う巨大な造形物をと考え、フライヤーでダンサーの背景に写っている「反転の山」というFRP製の彫刻を使わせてもらえないか、と相談しました。これは様々な痕跡をつけた築山の表面を型取りしてプラスチックに置き換えたもので、全体だと舞台が埋まってしまうので半分になったものをご覧に頂けます。

前回の「純血」では、実際の土や青い雨といった生々しい舞台装置の中、歴史の発掘、(白塗りへの)変身、舞踏には珍しいラップミュージックといった要素が際立ちました。特に阿目さんが熱唱するラップパートでは、リリックの中にはっきりと舞踏について歌っている箇所が聞き取れ、他の要素と相まって必然的にメタ舞踏的というか、阿目虎南の舞踏自体に対する意思表明が強く残る舞台でした。

そんな「純血」を経ての今回という意味でも注目して観たいと思うのですが、前作からの流れを汲んでお話し頂くとすれば、「バロック」はどのような作品ですか?

A:7月に開催したソロ公演「純血」本番で、阿目虎南というダンサーが色濃く出てきました。予め私が設定した作品の構成やコンセプトに沿いつつ稽古は進められましたが、本番ではそれらを自分の為の遊び道具として嘲笑しながら暴発した。これはよくあることですが、結果的に類稀な作品となりました。当初は生々しい等身大スケールでの廃墟的密室における祭儀をデザインしました。土や雨といった根源的マテリアルの布置は、それら自体が持つマッスや流れをもって劇場空間を異化するとともに、空間においてダンサーの肉体をそれらと等しい属性のマテリアルとして位置付ける狙いです。ラップシーンはいわばライブ会場としての劇場にダンサー個人の脳内狂宴を召喚しました。クリエーション段階から本番に到るまでの言葉とカラダの関係、作品をめぐる要素を必然性の観点から差し引きした結果として、音韻 台詞 効果音 いづれでもない情念のラップというアンサーに辿り着きました。既成の舞踏観へのアンチやただ奇を衒う狙いではなく、もともと踊りで作った箇所を変更し より的確な武器を当てはめたかたちです。一方、今作「Baroque」は前作よりもダンサブルな振付を行なっています。肉体の数が増えた分、マテリアルを減らしました。個人的にはソロ公演からグループ公演になったところでクリエーションに大差はありませんが、阿目の振りを同時に存在するバラバラな性質を持つ複数の肉体に写すことで、作品全体の印象がまったく別物に変容するのは勿論、今回私が阿目の踊りを意図的に見誤りながら振り付けているため、最も近くて遠いダンサーを中央に独り取り残した状態です。稽古では良くなってきているので、全体として見応えのあるものになっているのはないでしょうか。

前作のラップシーンもそうですが、今回の人選の経緯などを聞いても、一見今までにない新しいものを提示している様にも見えるのですが、その実、舞踏をその根本に向かって掘り下げていく試みのようにも感じられます。阿目さんは舞踏というものをどう捉え、現代においてどう引き受けていくのか、聞かせてください。

A:現代において私のやっていることが新しいかどうかは最早よく判りませんし、誰かが似たようなことをやっていてもまぁいいんじゃないかと思います。大切なのはどれが最も強烈か、撃ち抜けるか、強かに活動を続けられるかということでしょう。舞踏を定義付けることもまた難しいことですが、誰かにとって不本意でも生きている者にしか口は利けないということです。それは悲しい現実かもしれませんが、どの業界でも当然のこと。生き残れる限りは本番をもって全て引き受けて行きますので、その為にもどうぞ本公演「Baroque」お見逃しなきようご覧ください。

阿目虎南プロフィール

2008-2019 舞踏カンパニー 大駱駝艦に在籍、麿赤兒氏に師事。独立後、拠点である東京での単独舞踏公演や南米・コロンビアでのW.S/自主公演等を立て続けに行うなど精力的に活動を開始。自身の代表作として「暁の権化」(2018)「純血」(2019)などがある。独自の舞踏哲学を肉体・運動・空間に昇華、展開するスタイルで国内外問わず反響を得る。また俳優として舞台・TV・映画など幅広く活動し、近年では主演映画「BUTOH DANCE」が英国アカデミー賞公認映画祭ダンス部門に選出、ハリウッドで上映される。